東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。

皆さんが「すし」と聞いて思い浮かべる「すし」はなんですか?

「握り寿司」を思い浮かべる方が多いかも知れませんが、日本には数多くの「すし」が存在します。

今回は、北海道の一部の寿司を紹介したいと思います。

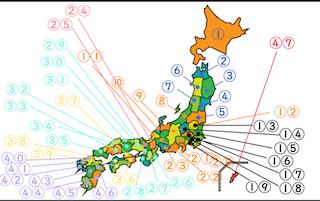

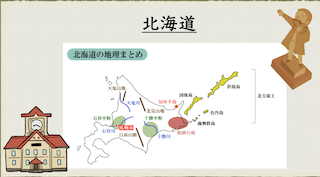

北海道

北海道は日本列島の最も北にある島で、冬はとても寒く、雪がたくさん降ります。 冬の平均気温は-3.1度、 夏の平均気温は22.3度です。

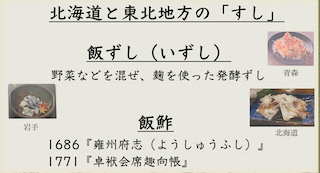

飯ずし

現在のものとの違いはわかりませんが、1686年からの文献に「飯鮓」というものが出てきます。

鮭やニシンなどの魚を、塩・ご飯・にんじん・大根などの野菜とともにサンドイッチ状に何度も重ね、糀で1ヶ月以上押してつける冬の発酵ずしです。

鮭・ニシンのほか、マス・ホッケ・イカなどを使うこともある様です。

その他にもある「飯ずし」

東北地方の日本海側でも作られ、その地方特有の魚と野菜をご飯と糀につけています。

さけの飯ずしは新潟にも見られ、ニシンのいずしは青森・福島にも見られます。

シシャモずし

北海道には、胆振の鵡川、日高の佐留川、十勝の十勝川、釧路の釧路川などで、秋に採れるシシャモを押しずしにしたシシャモずしもある様です。

蝦夷前ずし

北海道の豊富な海の幸を生かした握り寿司を「蝦夷前ずし」と呼ぶこともある様です。ヒラメやサバなどを酢や昆布でしめたり、マグロを漬けにして食べる江戸前寿司に対して、蝦夷前ずしは、生のネタを使うのが基本だそうです。

さんまのいずし

昔は保存食として食べられていた。さんまは内臓を取るだけで、丸ごと漬ける場合もあるという。

Youtube

参考:北海道ってどんなとこ?

『すしから見る日本 日本全国さまざまなすし』(川澄健 監修)

『現代すし学』 (大川智彦 著)

まとめ

北海道や東北地方の日本海側では、「いずし」のイメージがありますが、北海道だけでもいくつもの「すし」がありますね。

ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬

すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?

江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。

カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。

ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。

握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。

各コース、リンク先から、ご予約いただけます。

カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。

皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

この記事へのコメントはありません。