東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。

皆さんは、「握り寿司」には独特の食べ方があり、握り寿司の食べ方のマナーを知らないと恥ずかしいと思っていますか。メディアでも度々紹介されているものがありますが、鵜呑みにするのは注意が必要なものもよく見かけます。

昔から言い伝えられている「すし」の食べ方は全部で8つありますが、今回はそのうちの一つ「握り寿司は一口で食べる」について紹介したいと思います。

すしの起源

すしの起源は、主に魚を塩と米飯で発酵させて酸味を出した「なれずし」というものです。「なれ」とは、「発酵」という意味です。ペースト状になった米は捨てて食べていました。

室町時代になると米の生産が増え、一般庶民も少しはご飯を食べられるようになりました。そこで、「米も捨てずに食べよう!」と発酵期間を短くし、米も一緒に食べる「なまなれ」や「ほんなれ」と呼ばれるものになります。

江戸時代になり、「すっぱしですし」だから、待たずに食べられる「酢」を使った「すし」、「早ずし」が生まれました。これが現在の酢飯の誕生です。

握り寿司の始まり

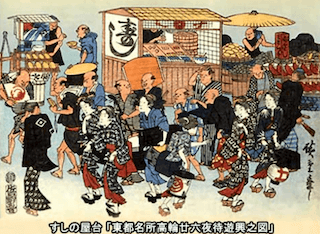

握り寿司は、元々東京の郷土料理でした。

江戸時代は、ご飯を詰め、魚をのせ、箱で押した「押し寿司」が主流でした。手間がかかるので、手で握ったらどうかと作った「握り寿司」が江戸っ子の気質になったのか、大人気になっていたと言われています。

この頃の握り寿司は、気軽に食べられるファーストフードでした。

江戸時代の握り寿司の大きさ

当時の握り寿司の大きさは、現在の倍の大きさで、おにぎりくらいの大きさだったと言われています。

昔から伝わる「握り寿司」の食べ方

昔に比べたら現在の「すし」はずいぶん小さく、大概は一口で頬張れるので、なるべくなら一口で食べたほうがいいと言われています。しかし、これも根拠はないので、おそらく、自称「すし通」

の言葉かもしれません。

昔の握りはシャリが今の倍近くあったので、ご婦人や子供には包丁で2つに切って出したと言われています。男の人でも一口では口に入らないので、二口になるが、常識として二口目の握り寿司には醤油をつけないと言われています。

江戸時代の醤油の使い方

当時は醤油の入った丼が置かれていて、共同で醤油を使い、二度付禁止だったと言われています。

うっかり醤油の丼にネタやご飯を落とすと田舎者扱いをされ、笑い物になったとも言われています。

Youtube

参考:『江戸前寿司に生きる』(間根山貞雄)

『すしの絵本』(ひびのてるとし)『江戸グルメ誕生』(山田順子)

まとめ

時代と共にすしも変わり、酢飯の作り方や仕込みなども変わってきています。「すし」独特の食べ方というよりも、日本での食事をする上でのマナーを気にすることが一番大切かもしれませんね。

ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬

すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?

江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。

カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。

ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。

握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。

各コース、リンク先から、ご予約いただけます。

カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。

皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

この記事へのコメントはありません。