東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。

皆さんが「すし」と聞いて思い浮かべる「すし」はなんですか?

「握り寿司」を思い浮かべる方が多いかも知れませんが、日本には数多くの「すし」が存在します。

今回は、岡山県の「すし」をいくつか紹介したいと思います。

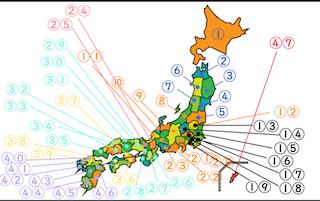

関西・中国・四国地方の「すし」

関西・中国・四国地方には、大阪ずしをはじめ、さまざまな種類の箱ずしがあります。

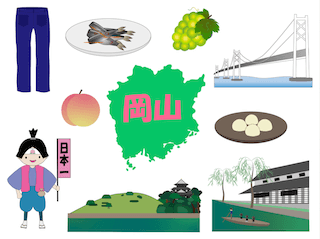

岡山県とは

岡山県は本州の南部にある県で、その大部分を占める田園地帯、江戸時代の城、複数の名高い美術館で知られています。また、瀬戸大橋を経由して四国に渡る際の玄関口。

県庁所在地の岡山市には、1700 年に完成した風格のある後楽園や、その黒塗りの外観から「烏城」としても知られる 16 世紀築城の岡山城があります。

祭りずし(ばらずし)

ご飯に具を混ぜるすしの発祥とも言われる、有名なちらしずし。祭りの時などに作ります。

岡山藩城主は、領民の贅沢を戒めるため、副食は、汁の他一種類に限るという「一汁一菜」の令を発しました。領民も普段はこれに従っていましたが、年に一度の祭りの日くらいはおかずを増やさせてほしいと願いを申し入れたが許されなかった。そこで領民がやむなく考え出したのが、飯の中に具を混ぜ込んでしまうという方法だった。

その贅沢さは「すし一升、金一両」とまで称された。瀬戸内海から揚がる新鮮な魚介類と付近の村々からとれる山野菜、山海の旬の味を美味しい備前米に混ぜ込んだ「ちらしずし」。日本一豪華と言っても過言ではないという。これほど豪華ではないが、広島にも「ばらずし」があるそうです。

あずまずし・おからずし

ご飯の代わりにオカラを使ったすし。オカラを卯の花といい「卯の花ずし」ともいう。アジ・イワシ・ママカリ・ツナシなどを姿ずしや握りずしに仕立てる。オカラはニンジン・椎茸・油揚げの煮つけを細かく刻んだものを混ぜて魚と合わせる。

さばずし

中部の吉備・美作地方の山間部で秋祭りの料理として作られる尾頭つきの豪華な姿ずし。塩サバを背開きにして塩出しし、背骨・中骨・ヒレ・目玉を取り除いて二日ほど酢に漬けて身をしめる。これにすし飯を詰め込むと、サバはぼってりふくらむため、「はらみずし」とも呼ばれる。このさばずしを竹の皮で包み、桶に並べて軽くおし、すき間にすしが空気に触れないようにするため、ご飯(詰め飯)を詰め、数日置くと出来上がる。

ママカリずし

ママカリは瀬戸内海の特産の小魚(サッパ)で、あまりにも美味なので、ママ(ご飯)が足らなくなり、隣に借りに行きたくなるという。昔はご飯のかわりに節約し、オカラを使ったという。

Youtube

参考:Google岡山県 卯の花ずし 農林水産省ままかり 岡山県文化連盟 お頭付きさば寿司

『すしから見る日本 日本全国さまざまなすし』(川澄健 監修)

『現代すし学』 (大川智彦 著)

まとめ

その土地ならではの環境と昔の人の知恵からできた「すし」が日本全国にありますね。

ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬

すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?

江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。

カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。

ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。

握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。

各コース、リンク先から、ご予約いただけます。

カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。

皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

この記事へのコメントはありません。