東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。

皆さんが「すし」と聞いて思い浮かべる「すし」はなんですか?

「握り寿司」を思い浮かべる方が多いかも知れませんが、日本には数多くの「すし」が存在します。

今回は、大阪の「すし」をいくつか紹介したいと思います。

関西・中国・四国地方の「すし」

関西・中国・四国地方には、大阪ずしをはじめ、さまざまな種類の箱ずしがあります。

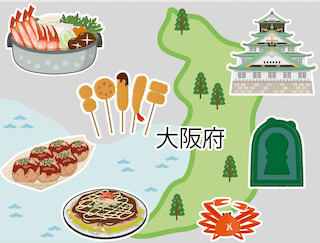

大阪府とは

大阪市は本州にある広大な港湾都市で、商業の中心地でもあります。近代的な建築、繁華街、食べ歩きグルメで有名です。主な史跡には、堀や梅、桃、桜の木がある公園に囲まれた大阪城があります。大阪城は 16 世紀の江戸時代の城で、数回の修築を経て現在に至っています。大阪市にはまた、日本最古級の神社である住吉大社もあります。

大阪ずし

正方形に作る箱ずしの他にも、タイ・サバ・アナゴなどを細長い箱で押すものが大阪ずし。

サバずし・バッテラずし

以前は尾頭をつけた姿ずし出会ったが、今ではサバを三枚におろし、塩に当てた後、水洗いして酢でしめる。半身を棒ずしにし、これをサバの棒ずしとした。昆布を巻くので、「松前ずし」とも呼ばれる。また、サバの身を薄くして、バッテラ型(オランダ語でボートの意味)に入れ、飯をのせ、上から推して下へ抜いて作った。現在では長方形型である。

雀ずし

昔は、福島の雀ずしとして有名でしたが、大阪府や和歌山にもあります。

古くは江ブナ(イナ・ボラの稚魚)を発酵ずしにした姿ずしで、尾を立たせてご飯を詰め、胴体を丸くして雀に似せた。

『嘉元紀』(1347)には初見として江ブナ(イナ)のすしが出てくるという。その後、小鯛を用いた早ずし(握りずし)になった。今では、多くは成魚のタイの切身を貼った棒ずしになったが、雀ずしになったが、雀ずしとして親しまれている。(第一章「古来有名なりしすし屋」の項参照)

Youtube

参考:Google 大阪府 雀ずし

『すしから見る日本 日本全国さまざまなすし』(川澄健 監修)

『現代すし学』 (大川智彦 著)

まとめ

その土地ならではの環境と昔の人の知恵からできた「すし」が日本全国にありますね。

ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬

すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?

江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。

カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。

ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。

握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。

各コース、リンク先から、ご予約いただけます。

カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。

皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

この記事へのコメントはありません。