東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。

皆さんが「すし」と聞いて思い浮かべる「すし」はなんですか?

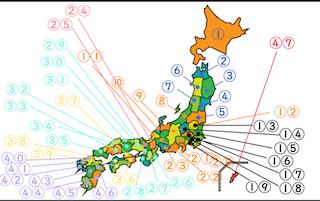

「握り寿司」を思い浮かべる方が多いかも知れませんが、日本には数多くの「すし」が存在します。

今回は、滋賀県の「すし」をいくつか紹介したいと思います。

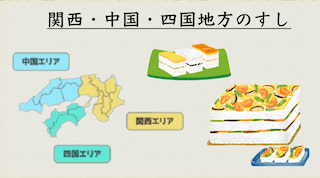

関西・中国・四国地方の「すし」

関西・中国・四国地方には、大阪ずしをはじめ、さまざまな種類の箱ずしがあります。

滋賀県

滋賀県は、日本のほぼ真ん中に位置する県です。

県土の約6分の1を占める日本最大の湖・琵琶湖を抱え、水と緑の豊かな自然にふれ合うことができます。

古くから文化・経済の先進地として栄えたこの地には、歴史ある寺社や戦国時代をはじめとする英傑たちの足跡など、奥深い歴史文化があり、現在も大切に守り伝えられています。

ふなずし

日本のすしのルーツとも言われ、現在も存在する「なれずし」。

一緒に漬け込んであるご飯は食べずに、ふなだけを味わいます。

ふなずしのふなは子持ちのニブロブナ(一部ではゲンゴロウブナ)で、琵琶湖畔で獲られます。『雍州府志(ようしゅうふし)』(1686)にも「鮒は近江の湖水のが特にその味がよろしい」と書いてあります。

春にとったふなを、鱗を綺麗に取り、次にお腹を切ると子が出てしまうので、エラのところから抜き取り、洗って水切りをする。次に塩きり(塩漬け)し、7月ごろ、塩出ししてご飯を腹に入れ、稲に並べて押しをかける(漬け込み)。

そして、熱い「土用越し」を終えて、年末に食べられる様になるが、さらに長く数年間置くこともある。食べるときはご飯をとり、魚だけを薄く筒切りにして皿に盛る。熱湯をかけると吸い物にもなるという1200年の伝統を感じる一品です。

Youtube

参考:滋賀・琵琶湖観光

『すしから見る日本 日本全国さまざまなすし』(川澄健 監修)

『現代すし学』 (大川智彦 著)

まとめ

その土地ならではの環境と昔の人の知恵からできた「すし」が日本全国にありますね。

ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬

すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?

江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。

カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。

ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。

握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。

各コース、リンク先から、ご予約いただけます。

カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。

皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

この記事へのコメントはありません。