東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。

すし屋へ行ったら何を食べますか。

・マグロ

・えび

・タイ

など、地域によっても好みが少し変わるかもしれません。

今回は江戸前の象徴でもある「マグロ」について紹介したいと思います。

鮪(まぐろ)とは

鮪(マグロ)とはスズキ目サバ科マグロ属に分類される海水魚を指す言葉で、様々な種類が含まれます。

主に温帯海域や熱帯海域に生息する回遊性の魚で、黄肌鮪、備長鮪、本鮪、南鮪、目撥鮪など様々な種類があります。

マグロの由来

マグロと呼ばれるようになった由来としては、諸説あります。

1. 眼球が黒く「白黒」

マグロは目が黒いのが特徴です。

そこから「眼黒」と呼ばれるようになり、そこから転じて「まぐろ」と呼ばれるようになったと言われています。

マグロは多数の種類がありますがどの種類でも眼が黒いので、「眼黒」からマグロになった説は有力であると言われています。

2. マグロが集まると「真っ黒」になる

2つ目のマグロと呼ばれる理由は、マグロが集まると「真っ黒」になるからです。

マグロは体が大きく、背中が黒いので群れで集まっていると真っ黒な小山に見えます。

クロマグロは特に背中が黒く、集まることで真っ黒な山に見えやすいです。

この時の見た目の「真っ黒」さから、「まくろ」→「マグロ」に繋がったという説があります。

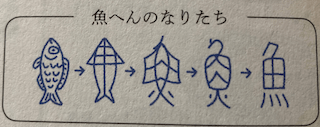

鮪という漢字の由来

魚を指すため「魚へん」ですが、つくりの「有」についてはどのような意味があるかご存知ですか。

1. 「外側を囲う」回遊性の魚だから

「有」という文字には「外側を囲う」という意味があります。

マグロは回遊性の魚なので、円を描くように中心を開けて回遊する泳ぎ方をします。

このマグロの生態から「有」という漢字を使ったという説があります。

2.「鮪は魚の中の魚、ここに魚有り」

また、「鮪は魚の中の魚、ここに魚有り」という意味合いを持っているという説。

マグロといえば魚の代表格とも言えるのであり得るかもしれませんね。

3. 多くの「肉」を「もっている」から

「多くの「肉」をもっている」からという説。

鮪の「有」という文字には「ナ」という文字が入っていますが、これは「持っている」という意味を持ちます。

残りの「月」の部分は「にくづき」として様々な漢字に使用されている「肉」という意味です。

これらを合わせることで「肉を持っている」という意味になり、身の部分が多い鮪に当てはめられるようになったという説があります。

鮪はたくさんの部位があり、様々な料理に活用されているかと思いますが、この身の多さが「鮪」という名前の由来になっているという説があります。

マグロを食べ始めた時期

江戸前寿司の代表になっていますが、マグロはいつから食べられているかご存知ですか。

縄文時代からかもしれません。なぜなら、縄文時代の貝塚からマグロの骨が出てきたり、古事記や万葉週に「シビ」という名前で記述があるからです。

江戸時代に嫌われた「マグロ」

江戸時代になると武士たちの間で「シビ」は「死日」に繋がるから不吉」という話が広ま理ました。それからマグロは下魚扱いになり、好んで食べる人はいなくなったと言われています。

嫌われたはずの「マグロ」をまた食べ始めた理由

本来は遠海で取れるマグロだが、潮流や天候の関係からか、近海に押し寄せて大量に取れた時期があり、1804-18年には取れすぎて肥料にしたこともあったと言われています。

1832年の春先にも大量にとれ、肥料にしても追い付かず、なんとかしなくてはいけないというので、いい部分を選んで「すし」にしたのが、マグロすしの始まりと言われています。

Youtube

まとめ

江戸前寿司の象徴とも言われる「マグロ」。由来や歴史を知るとひと味変わった食べ方ができるかもしれませんね。

ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬

すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?

江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。

カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。

ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。

握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。

各コース、リンク先から、ご予約いただけます。

カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。

皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

すし屋の常識・非常識 重金敦之

寿司屋の親父のひとり言 三ツ木新吉

『すし語辞典』新庄綾子著

この記事へのコメントはありません。