東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。

「すし屋は妙なしきたりがあって入りにくい」「食べ方を間違ったら、職人さんに怒られるのではないか…」など、すし屋は気軽に入れないイメージはありませんか。

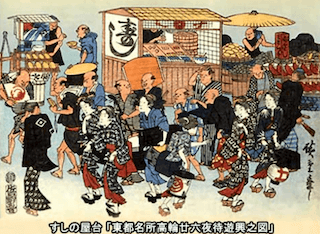

しかし、江戸時代は気軽に食べられるファーストフードとして、屋台で売られていました。

今回は、「すし」の食べ方とマナーをまとめました。

マナーとは?

新型コロナウイルスが拡大し、現在ではマスクをすることが「マナー」になりましたよね。

マスクをしていない人はマナー違反。そんな風潮はないでしょうか。

和食の食べ方も、昔から日本人が行ってきた習慣が長い時を経て、いつしか作法とされるようになり、箸の使い方や器の持ち方など、細かく定められていますよね。

和食で魚の食べ方が大切にされるのは、魚が古くから日本食文化の中心にあったから。

明治以降に肉を食べるようになったから、魚の食べ方がマナーの基本であることは納得できるのではないでしょうか。

文化的背景

なぜ、日本人は「いただきます」「ごちそうさま」と挨拶をしたり、「残さず食べなさい」などと教えられてくるのでしょう?それには、文化的背景があります。

「すしの食べ方のマナー」よりも気にしなければいけないことは、ここにあります。

これさえ理解していれば、自然とできることかもしれません。

世界で評価されている「もったいない」もこれを見れば納得?

和食の美しい配膳、ご飯が左の理由には、日本人の文化的背景、考え方が関係しています。

箸の置き方にも歴史があり、日本人の心が現れているのですね。

「すし」の食べ方のマナーとは?

テレビやネットなどでよく「すしの食べ方のマナー」と紹介されているものってありますよね。

私は子供の頃、職人である父親にすしの食べ方を注意されることがとっても嫌でした。

でもそれは、美味しく食べられる方法、残さずに食べられる方法を教えられていただけでした。

しかし、世間で言われている食べ方の中には、すし屋の娘からすると「そんなの知らない」と思うものも多くあります。

多くの職人さんが唯一言っていることは「ネタに醤油をつける」です。昔から言われていて、唯一の方法。しょっぱくなりすぎず、ぼろぼろ落とさずに美味しく食べられるように教えてくれてるだけですよね。

とはいえ、「自分が美味しいと思う食べ方をしていただければいいです」とのこと。

「すしの食べ方のマナー」いったいどれが本当なのか。

甘海老の食べ方

どんなに綺麗に食べる人でも、知らずに残されている甘海老。

本当の「すしの食べ方のマナー」は、こういうところではないでしょうか。

誰が考えた?軍艦巻きの食べ方

ガリは醤油をつける「道具」ではないし、ネタにガリの味がついてしまいませんか。

軍艦巻きは、比較的新しい時代にできた形と言われています。

もし、この食べ方にこだわる職人さんがいたら、私はそのお店には行きたくないなぁ。

まとめ

屋台で気軽に食べられるファーストフードだった握り寿司。食事をする上でのマナーが大切ですね。

ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬

すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?

江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。

カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。

ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。

握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。

各コース、リンク先から、ご予約いただけます。

カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。

皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

この記事へのコメントはありません。