東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。

皆さんは、すし屋でお酒を飲みますか。

江戸時代、酒を飲むのは蕎麦屋だった様です。

今回は江戸時代のすし屋についてお話ししたいと思います。

お酒は蕎麦屋?

江戸時代に庶民がお酒を飲むのはもっぱら蕎麦屋で仕事帰りにちょっと立ち寄る憩いの場となっていたと言われています。

蕎麦屋からの帰り道、小腹を満たすために屋台ですしを食べてサッと帰るのが「粋」とされていたようです。

戦後のすし屋

すし屋で酒を飲める様になったのは、戦後。

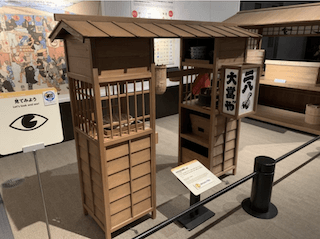

衛生面が見直され、屋台形式だったすし屋が店舗形式に変わりました。そして、戦後、すし屋でもお酒が飲める様になったと言われています。

Youtube

参照:みんなの寿司ワールド(小川洋利)

江戸東京博物館

江戸っ子が好んだ日々の和食(中江克己)

まとめ

江戸時代、すしは気軽に食べられるマクドナルドの様な存在だったと言われています。江戸時代のすし屋は1人で切り盛りをするのに忙しくて、飲み物に手が回らなかったとも言われています。そのため、湯呑みが大きいだとか…

ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬

すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?

江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。

カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。

ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。

握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。

各コース、リンク先から、ご予約いただけます。

カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。

皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

この記事へのコメントはありません。